人體星網:中醫經絡、吠陀納迪與量子醫學的生命密碼

當古中國之醫者言「經脈者,所以能決生死,處百病,調虛實,不可不通」,實非泛言肉體之血脈,而乃指一種難以言說而又無處不在之生命信息流。吠陀醫學中亦有相應觀念,稱之為「納迪」(Nāḍī),乃氣與意識之通道。兩大古醫體系,雖起源不同,然其對生命本質之洞見,卻殊途同歸,皆指向一種能量、意識與節律之連續體。

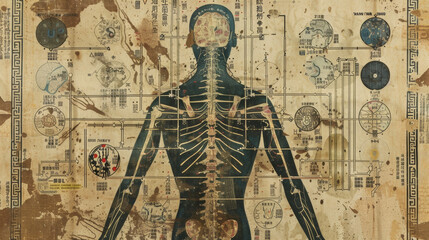

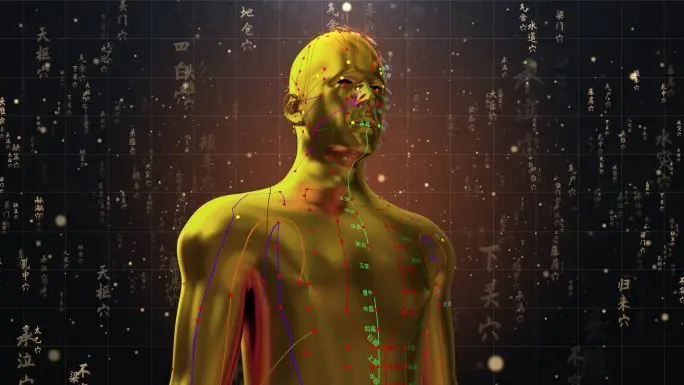

在中醫典籍《靈樞》中所載,經脈縱橫交錯於人體內外,形成一個氣血運行之網絡,表裡相通,內聯臟腑,外應四肢。吠陀醫典則載,人體納迪七萬二千,以伊達、平伐羅與蘇須姆那三者為主軸,貫通脊柱上下,調節呼吸、意識與生命力(Prāṇa)。此三脈如同中國之督任沖三脈,形成一條精神與能量升騰之中軸通道。其交會處,為「輪」(Chakra),相當於中醫所說之「氣穴」或「丹田」,乃氣機匯聚、精神昇華之地。

吠陀體系另有「馬爾瑪點」(Marma),總計一百零七處,分布於關節、神經、經脈交錯之要點,其性質與中醫腧穴極為相近,既可用於療癒,亦有致命風險,古稱「破馬爾瑪可斃命,治馬爾瑪能救生」,正如中醫「不可妄刺」之戒。此種觀點,體現古代醫學非單治病,而乃修身養命之道。

至於病因診斷,中醫重視氣機升降出入、寒熱虛實、五臟盛衰,而吠陀醫學則進一步結合出生時星象圖(Janma Kundali),以推演個人體質(稱為Dosha)之平衡與偏差。若火星過旺,則火元素(Pitta)強盛,易致肝膽火旺,皮膚熱毒;若月亮削弱,則風元素(Vata)易亂,導致精神不安、憂鬱與失眠。木星與金星若過盛,則水土元素(Kapha)增生,體質偏濕,易生肥胖、痰濕、內濁。此觀點猶如中醫所言「人生於天地之間,受陰陽五行之氣而生,隨四時而病」,以人與宇宙相感應之理,判其病源與變化。

更深一層的結合,乃在現代科學的角度觀之。所謂氣與Prāṇa,並非虛構,近代研究顯示人體內存在著微弱電磁場、生物光子、聲頻共振場等現象,可視為氣的現代表徵。經絡與納迪可理解為一種量子共振通道,其功能在於調節訊息傳導與能量流動,協調細胞、內分泌與神經系統之節律。所謂「氣滯血瘀」,實為能量波場的局部障礙或衰減;所謂「寒熱虛實」,亦是頻譜波動與神經反應之狀態。

從星體對人體的影響來看,吠陀星學提出九大星體(Navagraha),其運行節奏與人體器官、生理週期密切對應。月亮主體液與心神,對應腎與膀胱;火星主血與肝膽,司人體之攻伐之氣;金星主繁殖與愛欲,聯繫生殖系統與荷爾蒙;土星則主骨骼與老化,掌管人體結構與穩定性。這些星體對應於中醫五臟六腑與經脈節律,皆強調人體與宇宙之同步性。現代生理學亦有支持,如光週期對褪黑激素與睡眠之影響,生理時鐘對腸胃蠕動與荷爾蒙分泌之調控等,皆證人體非孤島,而為一與天地共振之有機體。

古人之智,從未脫離自然律動與宇宙觀照。無論《靈樞》之所述,或《阿育吠陀本集》之所記,其核心皆為一種天地—身體—意識之貫通法門。氣與Prāṇa非物質可測量之量,而是生命之節奏與智慧之波動。經絡與納迪非管道之形,而是訊息之舞,能量之道。現代人若能將此古老智慧與今日量子物理、生物場理論、生理節律學與星體引力學整合,或可重新定義何為健康,何為病因,何為醫療。

此統一觀之精髓,在於看見「生命」不只是細胞的總和,而是一場宇宙信息與能量之交響,一個內外共振的動態網絡。